2

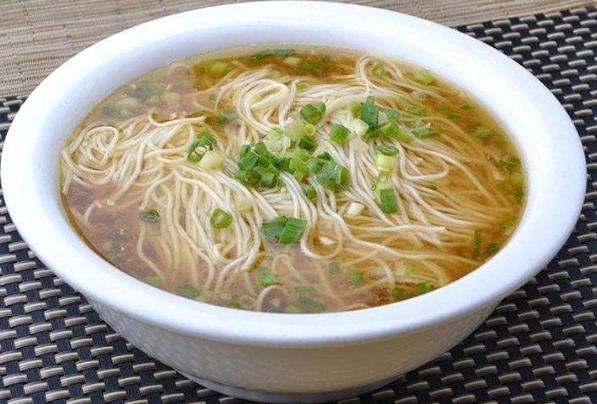

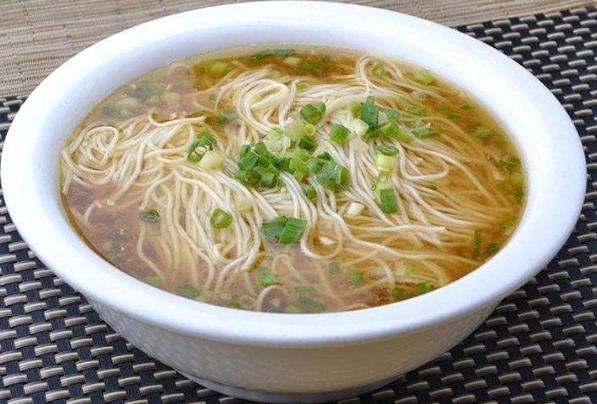

阳春面

龙须面

ラーメンの歴史と進化:宮廷料理としての発展も含めた詳細な解説

1. ラーメンの起源:中国におけるシンプルな麺とスープ

ラーメン(拉麺)の起源は中国にあり、もともとは「拉麺(ラーミェン)」と呼ばれるシンプルな料理でした。

(1) 中国の伝統的な拉麺

中国の麺文化は長い歴史を持ち、紀元前から存在していたとされる小麦粉の麺が発展したものです。拉麺は、「拉(引き伸ばす)」という意味を持ち、職人が手で伸ばして作る麺料理のことを指します。スープは地域によって異なりますが、基本的には鶏ガラや牛骨、豚骨を煮込んだ澄んだスープが主流でした。

(2) 具のないラーメン

当初の拉麺は、具材がほとんどない「スープ+麺」のみのシンプルなスタイルでした。スープそのものが美味しくなければ成り立たないため、上質な素材と長時間の煮込みが求められ、結果的にコストの高い料理になっていました。

2. スープに秘められた栄養価

具が少ないラーメンでも、スープそのものが非常に栄養価の高い食べ物でした。特に、長時間煮込むことで、動物性タンパク質やミネラルがスープに溶け出し、滋養強壮効果が期待されました。

(1) ラーメンのスープに含まれる栄養素

| 栄養素 | 主な役割 | 含まれるスープ |

|---|---|---|

| コラーゲン(ゼラチン) | 肌や関節の健康維持 | 豚骨スープ、牛骨スープ |

| ミネラル(カルシウム・マグネシウム・リン) | 骨や歯を強化、神経・筋肉機能をサポート | 骨を煮込んだスープ |

| アミノ酸(グルタミン酸・プロリン) | 脳機能の向上、肌の弾力を維持 | 鶏ガラ・魚介系スープ |

| ビタミンB群・A・K | エネルギー代謝促進、免疫力向上 | 肉や骨のエキスが溶け込んだスープ |

3. 宮廷料理としてのラーメン

実はラーメン(拉麺)は、中国の宮廷料理や皇帝の食事にも登場していました。庶民のものとは違い、最高級の食材や特別な調理法が用いられた洗練された麺料理として提供されました。

(1) 宮廷で食べられた高級な麺料理

| 麺料理 | 特徴 |

|---|---|

| 阳春面(ヤンチュンミエン / 陽春麺) | シンプルな醤油ベースのスープ麺で、宮廷では高級な醤油や鶏ガラスープを使用 |

| 龙须面(ロンシューミエン / 龍髭麺) | 非常に細い手延べ麺で、龍の髭のような形状。長寿や健康の象徴として提供 |

| 宫廷牛肉面(ゴンティン ニュウロウミエン / 宮廷牛肉麺) | 宮廷で作られた特別な牛骨スープ麺。漢方食材を使用し、滋養強壮効果を高めていた |

(2) 皇帝が愛したラーメン

- 清の乾隆帝(1711年~1799年)と拉麺

- 乾隆帝は麺料理を好んだ皇帝として有名。

- 彼の時代には、蘭州拉麺の原型のような牛肉麺が宮廷で提供されていた。

- 「皇帝のための拉麺」は、一般のものよりも澄んだスープと高級な牛肉を使用し、手打ち麺の技術も極められていた。

- 慈禧太后(1835年~1908年)と宮廷ラーメン

- 清朝の西太后(慈禧太后)は食に非常にこだわったことで有名。

- 宮廷の料理人に命じて、「特別なスープを使ったラーメン」を作らせたとされる。

- 具材にはツバメの巣、高級な茸、金華ハムなどが使われたこともあった。

4. 日本への伝来とラーメンの進化

19世紀後半から20世紀初頭にかけて、ラーメンは中国から日本に伝わり、独自の発展を遂げました。

(1) 日本でのラーメンの発展

- 「南京そば」「支那そば」として広まり、最初はシンプルな醤油ベースのスープ麺だった。

- 戦後、日本人の嗜好に合わせて、チャーシュー、メンマ、煮卵、ネギなどの具材が追加された。

- さらに、日本各地で独自のラーメン文化が生まれた。

(2) 地域ごとのラーメンの進化

| 地域 | ラーメンの特徴 |

|---|---|

| 九州 | 豚骨スープの濃厚なとんこつラーメン |

| 北海道 | 味噌ラーメンが発展し、コクのあるスープが特徴 |

| 東京 | 醤油ベースのスープが主流 |

| 喜多方 | 太ちぢれ麺を使った醤油ラーメン |

5. まとめ

ラーメンは、中国で誕生したシンプルな麺料理が、宮廷料理として洗練され、さらに日本で独自の進化を遂げました。現在では、世界中で人気を誇るグローバルな料理となり、地域ごとの特色を生かしながら発展を続けています。